- トップページ

- こどものページ

こどものページkids

発熱・熱性けいれん

子どもの発熱

■子どもの発熱について

子どもの平熱は、と個人差や年齢によりますが36.5℃~37.0℃と大人より高い傾向があります。そして、一般的には37.5℃を超えると発熱していると考えられます。

子どもは発熱することがよくあります。親としては最も心配な症状の一つと言えます。

子どもの発熱について原因や対処法について正しい知識を持つことで適切な対応をとりましょう。■子どもの発熱の対処法

子どもの発熱は、ほとんどがウイルス性による上気道炎や咽頭炎などのいわゆる風邪が原因です。しかし、ウイルスに直接効果のある薬はありませんので基本的には安静にして自然に治癒するのを待ちます。

風邪を治すために大事なことは

- 熱があること

- 水分・栄養がとれること

- 睡眠がとれること

です。発熱は「風邪を治すための体の反応」です。従って必ずしも「熱を下げることが風邪を治すこと」につながりません。通常3~4日は発熱して風邪ウイルスをやっつけているとお考えください。ただし、高熱により②③が妨げられる状態では解熱剤を使いましょう。解熱剤を使う目安は38.0~38.5℃ですが、解熱剤を使って必ずしも平熱まで下がる必要はありません。飲めて寝ることができたら効果ありと判断してください。また6時間から8時間は空けて使用してください。熱の下がりが不十分だったり、次の解熱剤までの時間までの時間がある場合は、脇の下やそけい部、首の後ろなどを冷やしてください。水道水を入れたペットボトルを握らせて手のひらを冷やすのも効果的です。

発熱の際は食欲は低下してることが殆どです。食べれない場合は無理せず、水分を少量頻回に摂取させてください。「食べ物より飲物が優先」です。熱性けいれん

■熱性けいれんとは

熱性けいれんとは、高熱が原因で発生するけいれんのことです。小児に多く見られ38℃以上の高熱に急激に上昇することで脳が高温にさらされ、神経細胞が過剰に興奮しけいれんを引き起こすと考えられています。5歳までの幼児に見られることが多いです。

ご両親のどちらかが幼少期に熱性けいれんを起こしたことがある場合には、お子様が熱性けいれんを引き起こしやすくなるといわれています。■熱性けいれんの症状

基本的には、発熱にともなって意識を失い、けいれんを起こします。

けいれんのタイプとしては、手足が硬く突っ張る(強直性けいれん)、手足がぴくぴくする(間代性けいれん)などがあります。けいれんが起こる部位についても全身で起こることもあれば、上半身や下半身だけと様々で、多くの場合は2~3分ほどで自然に止まります。■熱性けいれんが起きた時は

熱性けいれんが起こると、慌ててしまいますがまずは落ち着いてください。必ず時計を見て時間を確認しましょう。そしてけいれんがおさまるまでの数分は子どものそばから離れないでください。熱性けいれんは命に関わるようなことや後遺症を残すようなことはありません。おちついて対処しましょう。

- 可能であれば体温を測る。(38℃以上か確認する)

- 身体を横向きにして唾液や吐しゃ物を詰まらせないようにする。

- けいれんが5分以上続く場合には必ず受診(救急車も可)。

*舌は噛みません。決してスプーンや親の指などは口に入れないでください。

けいれんが落ち着いてから受診するか電話でご相談ください。■熱性けいれんの予防

熱性けいれんを繰り返すお子さまの場合には、ダイアップ坐薬(抗けいれん剤)で予防することができます。ただし副反応もあることから以下の場合に適応とされています。

適応基準

- 15分以上続く遷延性の発作

- 以下のうち2つ以上を満たしたけいれんが2回以上反復した場合

- 焦点発作(部分発作)または24時間以内に反復する

- 熱性痙攣出現前より存在する神経学的異常、発達遅延

- 熱性けいれんまたはてんかんの家族歴

- 12か月未満児

- 発作後1時間未満での発作

- 38度未満での発作

使用法は医師の指示通りにお願いします。

咳・鼻汁・嘔吐

■子どもの咳や鼻水について

咳や鼻水は小さなお子さんに多い症状で、どちらもウイルスや異物を外に出すための防御反応としての機能があります。熱がなく、元気で睡眠可能、食事も摂ることができればしばらく安静にしてみてよいです。しかし中には早く受診した方がよいケースもありますので以下を参考にしてください。

■子どもの咳・鼻水の特徴

鼻をかむことができない小さな子はノドに鼻水が流れ込んでしまいます。やがて痰になり吐き出すために咳をします。それでも痰を上手に出せません。飲み込んでしまうか吐いてしまうかです。特に夜は吐いてしまうことが少なくありません。吐いた後にスッキリして眠れる場合は心配いりません。洗面器を準備しておきましょう。

■咳の種類

咳には様々な音があり、どんな咳が出るかも重要になります。咳が気になる時は、動画で記録していただくか、以下の特徴を参考に医師に伝えてください。

- 「コンコン」と乾いた咳

- 「ゲホゲホ」と痰が絡むような咳

- 「ケンケン」と犬やオットセイの声に似た咳

- 「ヒューヒュー」、「ゼイゼイ」といった喘鳴(ぜんめい)

■受診が必要な咳

以下の症状がある場合には、すぐに受診してください。

また、喘息のお子さまで喘鳴が起こった場合にはすぐに吸入を行いましょう。

- 顔色が悪い

- 異物を誤って飲み込んだ可能性がある。(急に咳き込みが始まる)

- 肩呼吸をしている

- 陥没呼吸(鎖骨の間やみぞおちが呼吸に合わせてくぼむ)

- 鼻翼呼吸(小鼻が膨らんだり、しぼんだりする)

- 咳こんで眠れない

- 「ヒューヒュー」、「ゼイゼイ」と音が鳴る喘鳴(ぜんめい)

- 2週間以上続く咳

■子どもの鼻水

お子さまはよく鼻水が出ますが、急に出る鼻水のほとんどはウイルス感染によるものと言われております。ただし、ウイルスに感染し鼻炎が続くと細菌感染を併発することがあります。一般にサラサラの鼻水はアレルギー性、ドロドロの黄色い鼻水は感染性のものが疑われます。

■鼻水吸引の重要性

風邪が治った後に、耳の痛みや発熱が出る中耳炎を起こすことが多くあります。

それは、鼻と耳を繋ぐ耳管の発達が未熟のため鼻水が溜まるとそこからウイルスや菌が侵入しやすいためです。

ですので、まだ自分で鼻がかめない子どもの場合は鼻吸い器などを使って吸ってあげましょう。大人が風邪を引いて鼻をかむのと同じこと。嫌がっても吸ってあげてください。入浴後、寝る前が最も吸ってあげたいタイミングです。はじめての赤ちゃん

おめでとうございます。赤ちゃんを迎えることは、人生で最も大事な・特別な喜ばしい出来事の1つです。

初めての赤ちゃんを迎える母親は、さまざまな不安を抱えることがあります。

まずはアドヴァイスを10個。

- 自分を大切にしてください:赤ちゃんの世話や育児に忙しくなるかも知れませんが、自身のケアも忘れないこと。休養、栄養をしっかりとって元気で健康な母親でいることは重要なことです。

- 支援を求めていいんです:育児はたいへんなこともあります。パートナーや周囲の人に助けを求めてください。ちょっぴり余裕ができると気が楽になります。

- 睡眠は重要です:赤ちゃんの授乳や夜泣きなどで寝不足になることがあります。赤ちゃんのお昼寝につきあって一眠りもいいでしょう。寝不足は育児ストレスの元になります。しっかり睡眠をとってください。

- 自分の感情を受け入れてください:育児は喜びや充実感のみならず、時に不安やイライラを伴います。それらの感情を否定せず受け入れてください。自分自身を正直に受け止め、寛容になることは心の健康を保つために重要です。

- 赤ちゃんとの絆を築いてください:赤ちゃんとの絆はお互いの信頼と愛情に基づいて形成されます。スキンシップや抱っこ、話しかけなどの触れあいで赤ちゃんも、お母さん、お父さんも安心感を得ることができます。

- 比較しないでください:他の親やSNS上の育児情報と自分を比較して不安になることがあります。しかし、それぞれの家族は全く別々であるため比較することは無意味です。ご自身を信じ、ご自身のペースであなただけの大事な赤ちゃんと接してください。きっと赤ちゃんは他の親とあなたを比較してないのですから。

- 楽しむ時間をつくりましょう:育児は大変なこともありますが、赤ちゃんの笑顔や成長の瞬間に立ち会うことは他にはない大きな喜びと楽しみになります。さらに自分自身の趣味や興味も大切にして自分自身が楽しむことは心のゆとりになります。3分間のコーヒータイムでもいいのです。

- 自分の判断を信じてください:育児に関して様々な情報やアドヴァイスがあります。しかし、あなた以上に赤ちゃんを知るひとはいないのです。母親の直感はするどく最適な選択をできる能力があります。自分の判断を信じてください。

- パートナーとの連携を大切にしてください:育児はパートナーとの連携が欠かせません。負担は半分に、喜びは倍になります。コミュニケーションをとって育児を楽しんでください。

- 自分自身を褒めましょう:赤ちゃんができて初めて親になります。初めからうまくいかないことは当然のこと。間違いや失敗を恐れず、子どものために一生懸命であることを自分自身で褒めてあげてください。

赤ちゃんは病気をよくしますが、それ以外にも定期健診や予防接種など小児科を受診する機会が多いですので、早いうちに「かかりつけの小児科」を決めておくと安心です。

当院は厚生労働省の小児かかりつけ医制度に認定されております。■小児かかりつけ医制度とは

子どもの病気だけではなく、予防接種や乳児健診、成長に関する相談などを総合的にサポートできるようにしていく制度で2016年に始まりました。

<かかりつけ医に登録された方への対応>

- 急な病気の際の診療や、慢性疾患の指導管理を行います。

- 発達段階に応じた助言・指導等を行い、健康相談に応じます。

- 予防接種の状況を確認し、接種の時期についての指導を行います。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。

- 必要に応じて、専門医、専門医療機関に紹介します。

- 医療機能情報提供制度を利用して、かかりつけ医機能を有する医療機関を検索できます。

- 「小児かかりつけ診療料」に同意する患者さんからの電話等によるお問い合わせに対応しています。

ただし、診療時間外・休日のお問合わせについては小児救急医療相談「#8000」にご連絡ください。

<かかりつけ医に登録できる方>

当院を4回以上受診されている6歳未満のお子さまが対象です。

登録には「小児かかりつけ診療」に関する同意書が必要になりますのでご希望の方はスタッフまでお声掛けください。

ただし、かかりつけ医はひとつの医療機関しか登録できません。他院からのかかりつけ医の変更も可能です。子どもを産み、育てることは不安がつきものですが、それを上回る喜びと楽しみ、大きな感動をもたらしてくれます。子育てに不安が生じたときには来院していただいてかまいません。一緒に考えましょう。決して一人で悩んだり、ネット検索して不安をつのらせないようお願いします。

お薬の飲ませ方

■お薬を飲ませる際に守っていただきたいこと

- 保護者の判断で勝手に中止したり、飲み方や容量を変えたりせず医師の指示通り使用してください。

- 残ったお薬は必ず処分してください。お薬は年齢や体重、その時の症状に合わせて処方されているので、前のお薬が使えるとは限りません。

小児は短い期間で症状が変わるので、基本的に飲みきる日数(3-7日)で処方しています。それ以上必要な場合はお薬を調整し直す必要がある場合があります。- お薬は、直射日光を避け湿気の少ない場所でお子さまの手が届かない場所に保管しましょう。ただし、シロップ薬、坐薬は冷蔵庫で保管してください。

■お薬を飲ませるタイミング

新生児、乳児の場合

1日3回のお薬は、5~6時間の間隔で授乳時などに合わせて飲ませてください。

幼児の場合

1日2回のお薬は、朝と夕、1日3回のお薬は起きている時間を3等分して飲ませます。保育園や幼稚園などの事情により昼に飲めない場合には、行く前と帰ってからと寝る前などのように3回飲ませるといった方法もあります。なお、保育園の帰りが遅いなどで時間が合わない場合は、1日2回飲ませればよいお薬もありますのでご相談ください。

授乳や食事の後だと、おなかいっぱいでお薬を飲めなかったり吐いたりしてしまうことがあります。子ども用のお薬は空腹時に飲んでも副作用や効果に影響があるお薬は少ないため授乳や食事の前に飲ませることもできます。お薬を飲ませる時間に寝ていた場合は無理に起こさず、起きた時に飲ませてその後5~6時間空ければ問題ありません。

ただし、食事がとれない場合でもお薬は飲ませていただいて大丈夫です。■粉薬の飲ませ方

通常、粉薬は水と一緒に飲みますが、小さなお子さまの場合、粉薬の味やざらつきを嫌がり、飲めないことがあります。その際の対策として水や飲食物に混ぜて飲ませる方法がありますが、混ぜてから時間が経つとお薬の成分が変化してしまうことがあるため、お薬は飲ませる直前に1回分だけを作りましょう。たくさんのジュースに混ぜると、おいしくないジュースをたくさん飲まなければならなくなります。出来るだけ飲む量を増やさないのがコツです。

乳幼児の場合

- 数滴の水を加えてペースト状にします。手をきれいに洗って指先にお薬のペーストをつけ口の中に塗りつけます。舌の上は苦みを感じるため避けるとよいです。その後、飲み物を飲ませてあげましょう。

- 粉薬に少量の水を加えてダマ状にし、それを口の中に入れます。その後、お薬が口の中に残らないように飲み物を飲ませましょう。

幼児の場合

- オブラートは口の中にくっつきやすいので、外側を水で濡らして飲ませるとよいです。

- 服薬補助ゼリーを使用する場合はゼリーの上にお薬を置き、さらにその上にゼリーを置いて包むようにして飲ませるとよいです。

- そのまま水で飲めない場合は、粉薬に好みの食べ物を少量加えて食べさせ、その後口の中にお薬が残らないように飲み物を飲ませます。

ただし、ミルクやごはんなどの栄養源には混ぜないでください。味が変わり飲み残しやミルク、ごはん嫌いになる恐れがあります。また、スポーツドリンクや果汁の多いジュースなどは、味はもちろんお薬の吸収や効果に影響があることがあるためおすすめしません。

混ぜると飲みやすくなる食べ物としては、ヨーグルトやアイスクリーム、練乳、ジャムやプリンなどがおすすめです。最近は服薬ゼリーが市販されているので利用されるのもいいでしょう。■シロップの飲ませ方

- 飲ませる前に、容器を軽く振り中身を均一に混ぜます。激しく振ると泡立って正しく計測ができなくなります。

- 1回分の量を添付の計量器で正確に量ります。

- 測ったお薬は全て飲ませます。容器にお薬が残っている場合は少量の水を入れ全て飲ませてください。

- シロップは糖分が入っているため細菌が繁殖しやすいので容器の口の部分やスポイトは直接触らず計量器は使用後、きれいに洗い乾燥させて清潔に保ちましょう。

- 残ったシロップは冷蔵庫で保管してください。

- 2週間以上たったものは保存せず破棄してください。

- 体重が20kgを越えたらシロップはそろそろ卒業かな。

■錠剤の飲ませ方

錠剤は、お子さまが小学生になった頃から飲ませるのが良いです。

ただし個人差がありますので、あせらずゆっくりチャレンジしましょう。

- 錠剤を飲む際は、上体を起こしてください。寝たままお薬を飲ませるとのどに詰まらせる可能性があります。

- あらかじめ少量の水を飲ませて錠剤が口やのどにくっつかないようにします。

- 舌の奥の方に錠剤を置き、そのあとすぐに水を飲ませます。

- 水で飲めない場合は、食べ物を飲み込む直前に錠剤を口に入れ一緒に飲み込ませたり、ゼリーやプリンなどなめらかな食べ物と一緒に飲ませます。

- 錠剤を砕いて飲ませる方法もありますが、お薬によっては割ったり、砕いたりしてはいけないものもあるため薬剤師に相談しましょう。また、錠剤に溝がないものは砕いてはいけません。

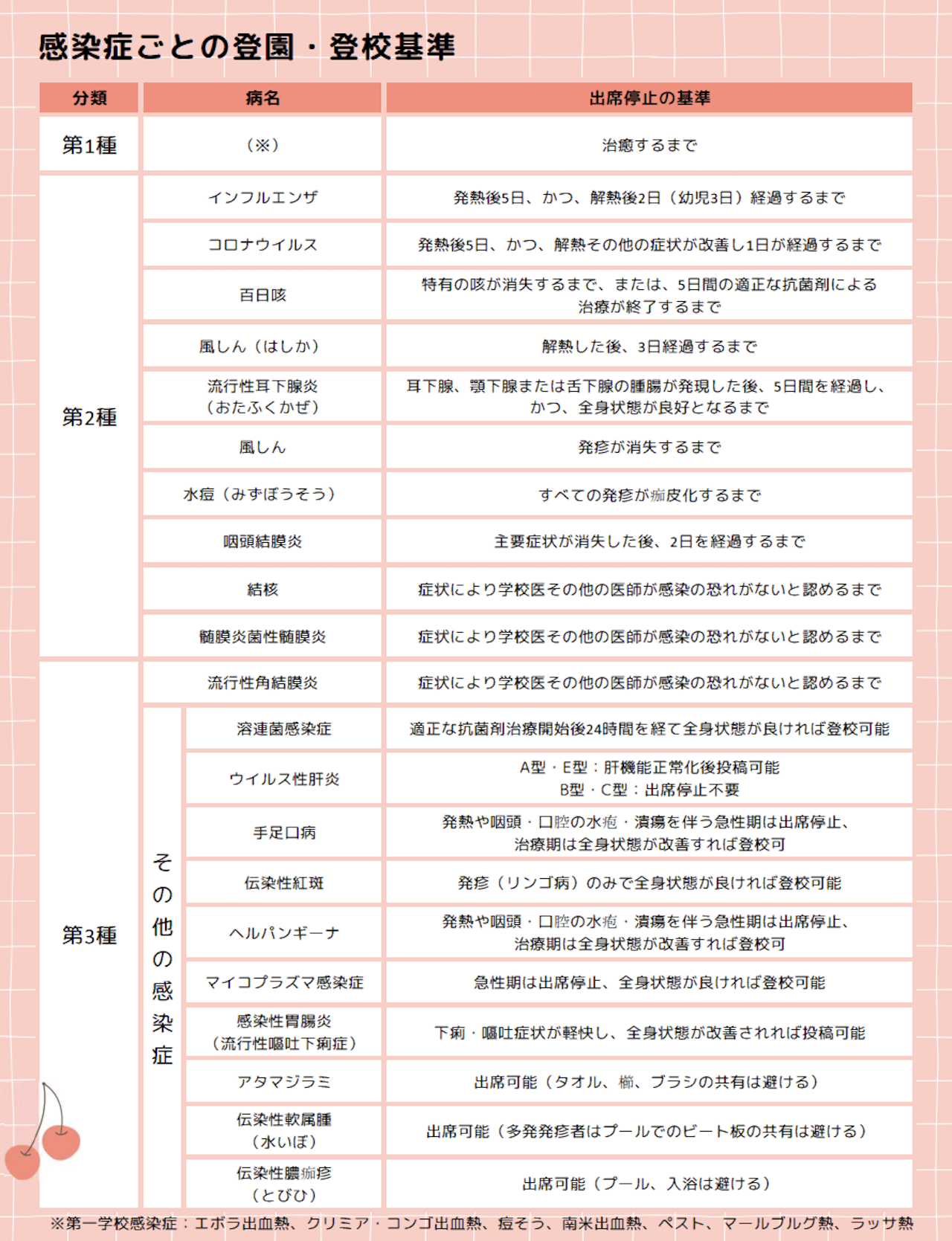

登園・登校について

「保育園・幼稚園・学校にはいつから行けますか?」よく聞かれる質問です。下記に目安に従ってご判断ください。

熱について

37.5度以上の発熱はお休みです。風邪を引くと3~4日は発熱します。この間、朝が下がっていても昼過ぎから熱がでる傾向があります。前の晩に熱がなく、かつ朝に下がっていたら解熱したと考えてください。咳について

一般に感染症は飛沫で感染します。他の子どもの咳は気になるもの。自分の子が1日一緒にいても許容できる程度ならOKです。「夜間に咳がスゴいんです」という場合、保育園での昼寝の時間に同じような状況となることが多くお迎え連絡が来ます。ご注意ください。下痢・おう吐について

半日で2回以上の下痢・おう吐はお休みと考えてください。ノロ・ロタ・アデノウイルスなど幼児の下痢・おう吐はうつりやすいです。保育士さんのオムツ替え、食事の手間、ほかの子への感染拡大の観点からご配慮ください。

下記に登園・登校の目安を示します。ご参考ください。

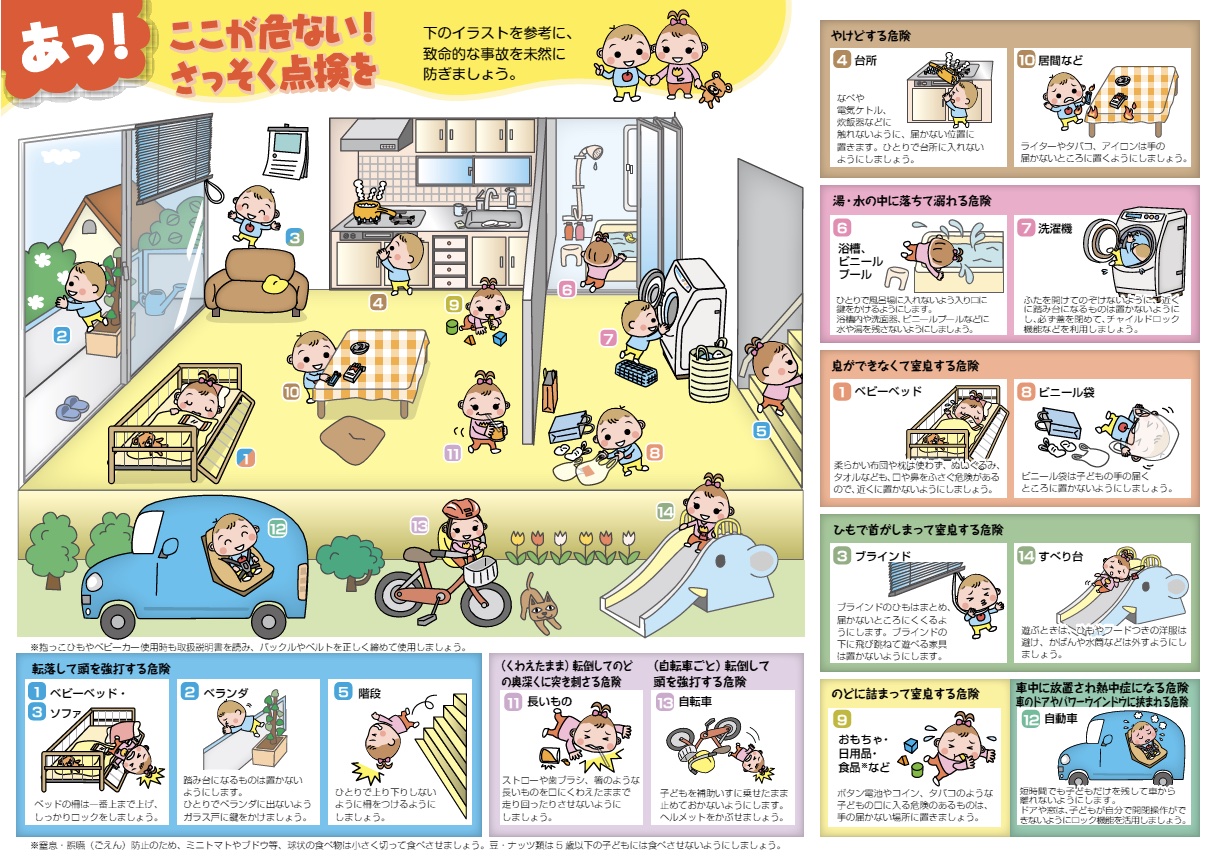

事故防止

小児の事故防止について

お子さまの健やかな成長を脅かすものは「病気」だけではなく「事故」が重要な問題となります。子どもの事故は身体・運動などの発達と大きな関連があります。子どもは日々発達し、今までできなかったことが、次の日にはできるようになり、それと共に新たな危険と向き合うこととなります。その時期に多い事故と、今後発達することによって起こりえる事故を知ることで対策ができるようになり、事故を未然に防ぐことができます。

下記をぜひ参考にされてみてください。

横浜市ホームページから

保護者の方に守っていただきたいこと

1. お子様のキケンを予測する

子どもたちは本能で行動するため、ときに危険な事態を招くことがあります。時に大けがや命を落とすことにもなりかねません。

キケンを予測するためにはイメージが大事です。*経済産業省・産総研「キッズデザインの輪」で事故予防コンテンツとして、起こりやすい事故が動画で紹 介されています。

https://www.kd-wa-meti.com/*年齢別の事故:愛知県「はぐみんネット」では年齢別におこりやすい事故についてよくまとまっています。

https://www.pref.aichi.jp/kosodate/hagumin/growing/age.html

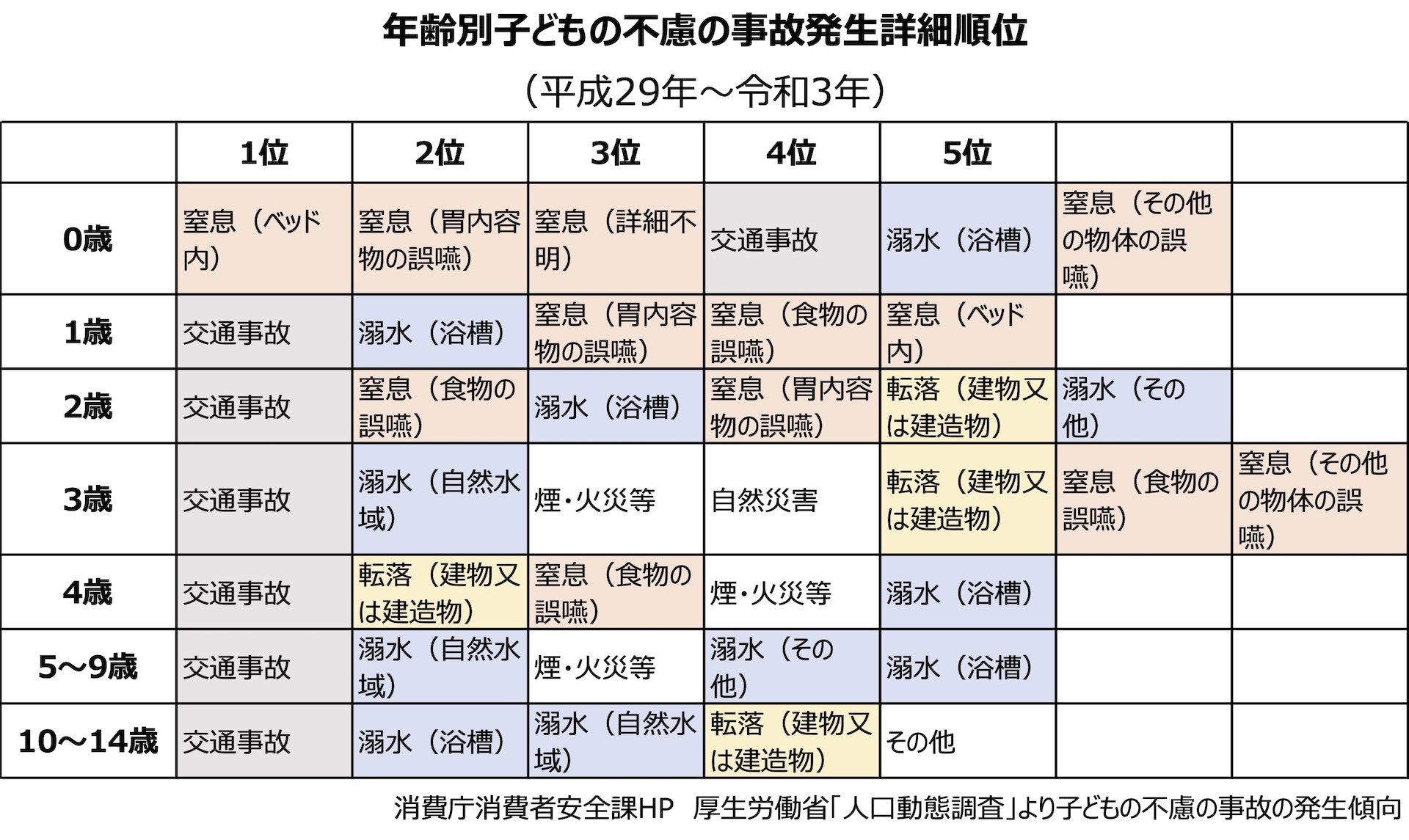

子どもの年齢別不慮の事故にについて示します。

0歳児では窒息、1歳以上は交通事故、溺水が多くなっています。

赤ちゃんや子どもの誤飲を防ぐためには、まず子どもの口に入る大きさのものを子どもの周りに置かないことが大切です。子どもの口の大きさは3歳児で直径4cmほどであるため、これよりも小さなものは子どもの口に入ると窒息する危険性があります。直径4cm未満のものは子どもの手の届かない場所に片付けておきましょう。(トイレットペーパーの芯を通るものはダメです)

「子どもの手の届かない場所」は子どもの月齢・年齢によって異なります。寝返りやハイハイの頃の赤ちゃんの場合は、床やローテーブルの上に誤飲しやすいものを放置しておかないようにしましょう。ナッツ類の食べこぼしや硬貨の片付け忘れ、タバコの吸い殻などに注意してください。

誤飲したとき、異物を飲み込んだとき ~病院へ連れていくときのチェックポイント~

何を飲んだか

いつ飲んだか

どれだけの量を飲んだか

顔色が悪いなどいつもと違うところはないか

けいれんを起こしていないか

意識がはっきりしているか

誤飲したものの容器、復路、説明書などを持っていくつかまり立ちができる月齢以降は、手の届く範囲がどんどん広がります。子どもの目線ほどの高さの場所や、台を使えば届くような場所には、子どもの興味を引くような危険なものを置かないようにしましょう。机などの引き出しやシンク下収納の扉なども開けられるようになるため危険なものを片付けた上でストッパーやカギを利用することをおすすめします。

また、子どもが成長するにつれて予期せぬ行動をとることも多くなります。今からできる対策としては、

- 転倒による事故を防ぐために硬い床にはカーペットやマットを敷く、机の角にはカバーをつける

- 不注意の溺水を防ぐために浴室やトイレ、洗面所ではわずかな時間でも子どもの様子は随時チェックする

- 不意の飛び出しを防ぐために子どもとは手をつなぐ

などがあります。大切子どもたちを守るために行動パターンを把握するように努めましょう。

2. 親がスマホから目を離し子どもを見る

大切な子どもたちを守るには目を離さないことが基本です。

「スマホを見ていて子どもを見ていなかった」ということは絶対に避けましょう。

キケンを回避できるのみならず、子どもの貴重な成長の瞬間を目撃することも可能です。

子どもを守る最も重要かつ効果的なのは「親の目」です。3. 名前を読んだら止まって親の顔を見るように教える

幼児期になると、子どもは自分でやりたいことも増え、あちこち一人で歩き回るようになります。と同時に飛び出しによる事故にあったり迷子になってしまうことも。

お子さまが一人で走り出してしまっても名前を読んだら止まって親御さんの顔を見るように教えることで予期せぬアクシデントを未然に防ぎましょう。4. 外では手をつなぐ

幼児の歩行中の事故原因第一位は「とび出し」です。お子さまにもひとり歩きしないこと、手をつないで歩くこと、曲がり角では必ず止まることを約束させましょう。道路はもちろん、駐車場など車の出入りの多いところは特に危険です。また、親御さんが車道側を、お子さまは建物側を歩くようにしましょう。

5. 兄弟に子守りをさせない

親がまだ小さい弟や妹がいる子どもに向かって「お兄ちゃんだから」「お姉ちゃんだから」という場面を見かけることがありますが、実際はその子たちもまだまだ子どもです。

100%弟や妹の面倒が見られるわけではないですし、もし何かあったとき兄弟に責任を感じさせることのないためにも、兄弟に子守りをさせるのは控えましょう。熱中症

■体温調整

ヒトのからだは通常は高温の環境にあっても汗や皮膚温を上昇させ、熱を体外へ放出し体内温度が上がらないようにしています。

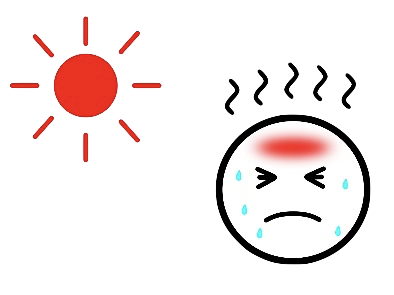

しかし、高温多湿などの環境要因や、高齢者や小児、基礎疾患などのからだの要因、スポーツや野外での労働などの行動要因で体温調節がうまくいかない場合に熱中症を生じてしまいます。■熱中症とは

気温や湿度が高い環境下で体温の調整がうまくいかず、体内に熱がこもり様々な症状を呈し、命のキケンもある状態となり得ます。主な症状は、めまい、だるさ、吐き気・嘔吐などです。以前は強い直射日光に長時間当たることで発症する「日射病」や、高温多湿な環境下で長時間いることで発症する「熱射病」と呼ばれましたが、最近では「熱中症」と総称されます。

■熱中症の重症度

重症度I度:めまいや顔のほてり、筋肉痛や筋肉のけいれん

重症度II度:体のだるさや吐き気

重症度III度:体温上昇、皮膚異常、意識低下、歩行困難、水分摂取困難

重症度があがると命のキケンが生じます。重症度が低いうちに、涼しい風通しのよいところで休憩し、 水分補給をする必要があります。■暑さ指数

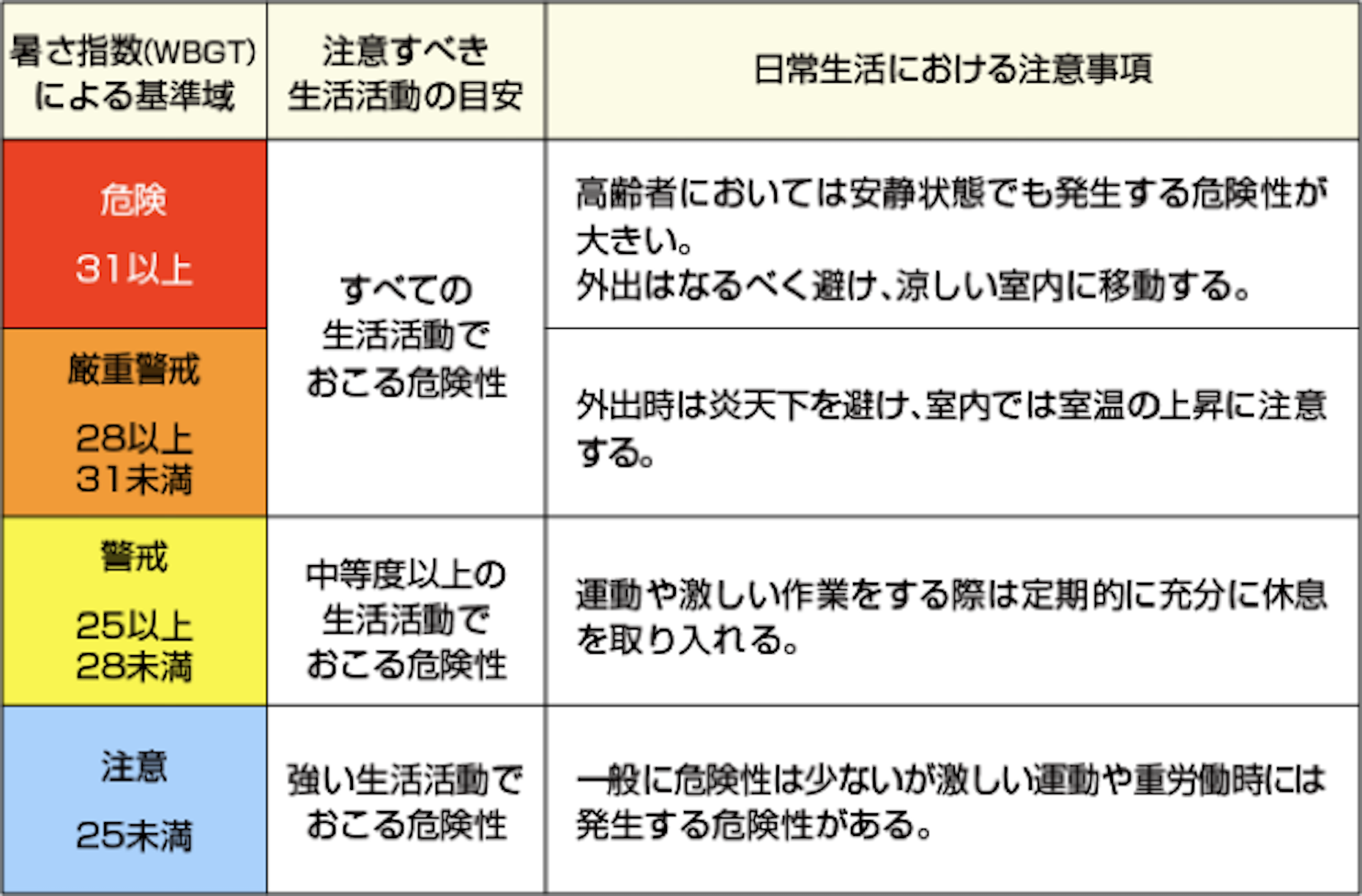

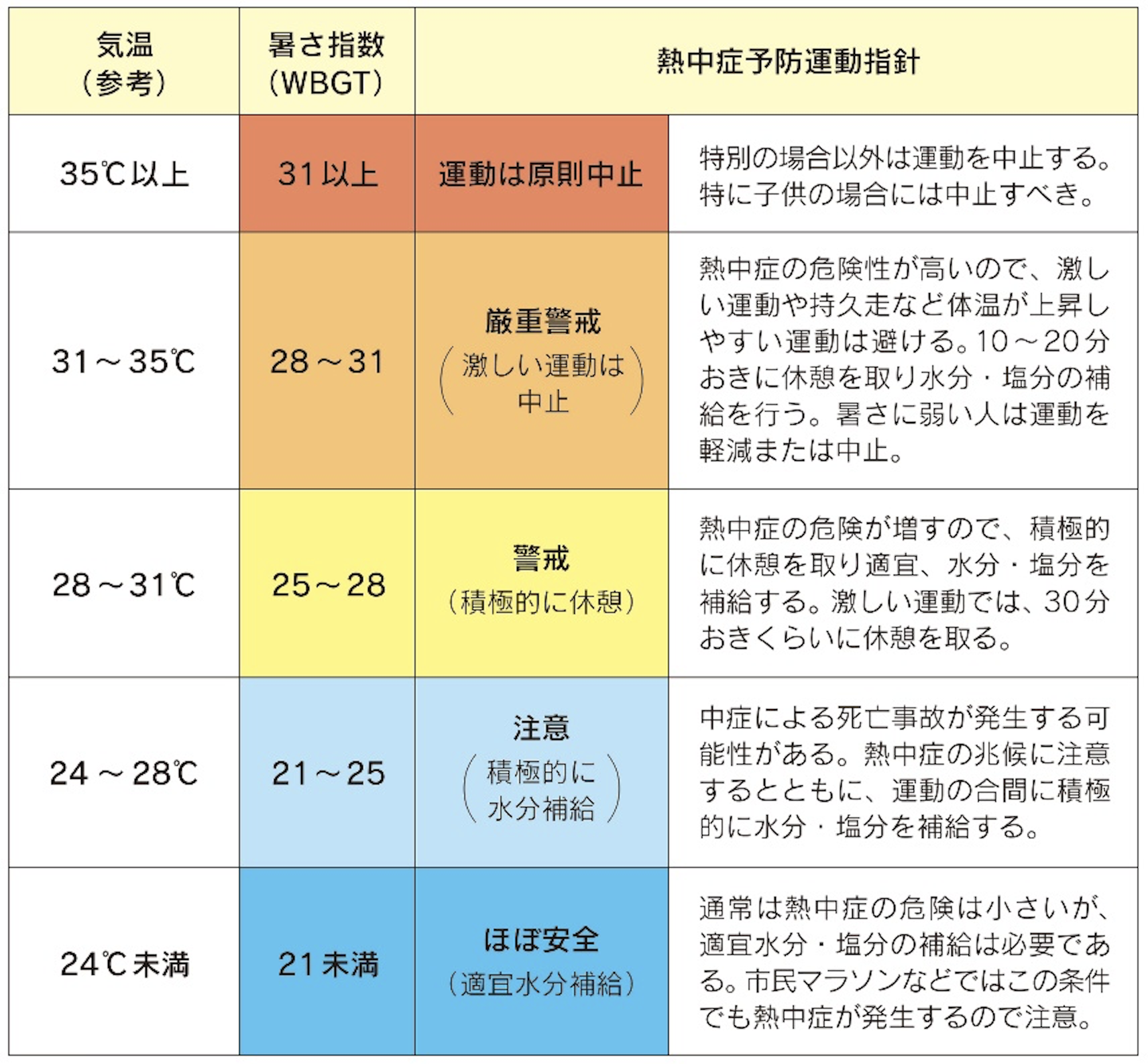

暑さ指数(WBGT)は労働環境や運動環境の指針として有効であると認められ、国際的に規格化されています。 日本生気象学会では「日常生活に関する指針」、(公財)日本スポーツ協会では「熱中症予防運動指針」、を下記のとおり公表しています。

日常生活に関する指針

熱中症予防運動指針

■熱中症の予防

- 涼しい服装

- 日陰・風通し

- 水分補給

- 上手なエアコン使用

- 体の慣れ

■上手なエアコンの使い方

- 適切な温度設定は26-28度

- 風は直接体に当てない

- 扇風機やサーキュレーターで部屋の空気を動かす

キンキンに冷やして冷風を直接体に当てるのは体にもお財布にも優しくありません。

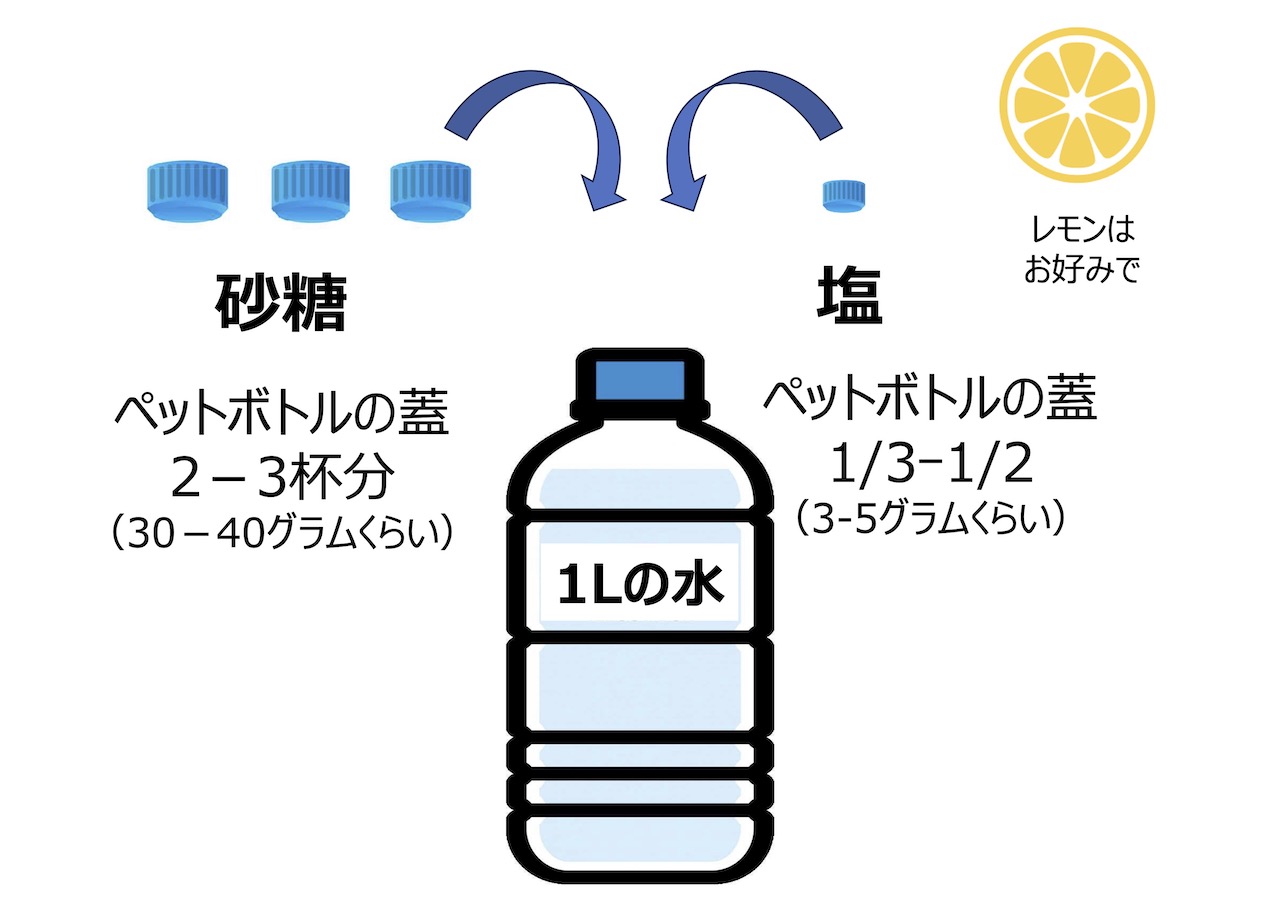

■水分補給

経口補水液、できれば市販のOS-1か、下記の方法で自作して飲みましょう。

1Lの水に砂糖を30~40グラム(ペットボトルの蓋2~3杯)、塩3~5グラム(ペットボトルの蓋1/2~1/3)、お好みでレモン汁を入れると飲みやすくなります。睡眠

子どもの成長にとって睡眠はとても大事です。

脳に対しては

- 脳の休養、疲労回復

- 脳の加熱防止のための体温下降

- 記憶の固定

に役立っています。

また、身体に対しては

- 身体の休養、疲労回復

- エネルギーの保存

- 身体の成長

- 免疫機能強化

に役立ています。

子どもにとって特に重要な成長ホルモンは睡眠中に多く分泌されるため十分かつ良質な睡眠は大変重要です。また、記憶や認知に関連する脳にある海馬というところも睡眠時間が長い子ほど大きいことが確認されています。

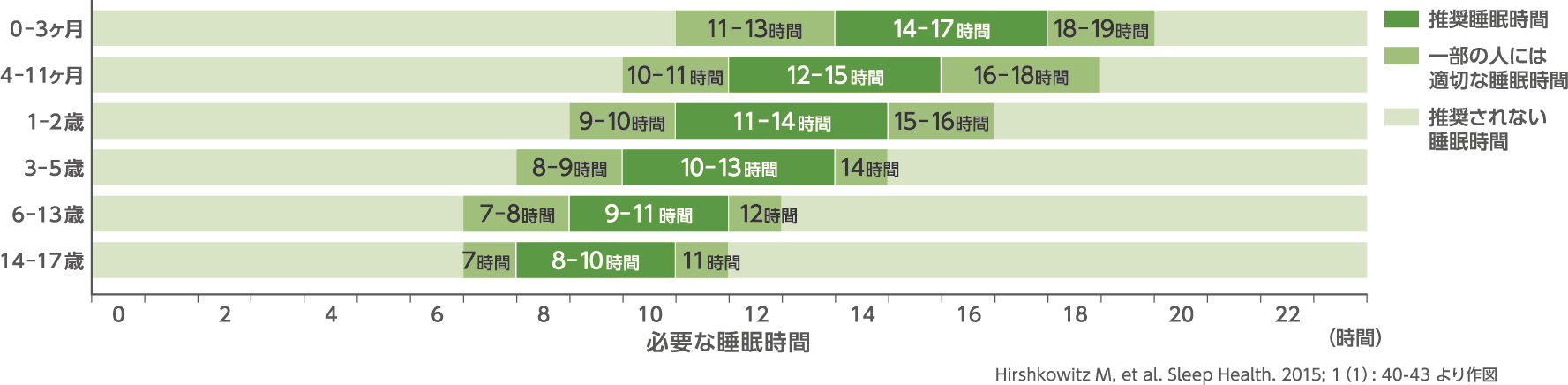

■十分な睡眠

推奨される睡眠時間を示します。これをみると各年代で不足していると言えそうです。

■良質な睡眠

睡眠時間のみならず睡眠の質も大事です。ヒトもともとは明るいときに活動し暗くなると眠る生物です。「夜は暗くなりメラトニンがでて眠くなる」「朝は明るくなりセロトニンが出て目が覚める」このリズムを狂わせるのが「夜の光」と「夜の脳の興奮」です。

良質な睡眠を最も妨げるのはインターネットなどのメディア問題。このご時世、いまさらインターネット環境を取り上げることはできません。しかし、成長期にある子どもたちにとって最も大事な睡眠に悪影響のある状況には対処しなければなりません。特に夜間帯、寝る前の使用は“百害あって一理なし”。少なくとも自室に持ち込むのはオススメできません。親子で納得できるルールつくりをしましょう。

下記を参考にしてみてください。13歳の息子へ、 新しいiPhone使用契約 書です。

愛を込めて。母よりグレゴリーへ、

メリークリスマス! あなたは今日からiPhoneの所有権を持つことができます。やったね!責任感のあるお利口な13歳なので、このプレゼントはあなたに相応しい。 しかし、このプレゼントを受理すると同時にルールや規則が付いてきます。以下の使用契約をゆっくり読んでください。私の親としての仕事も分かって欲しい。あなたを健康で豊かな人間性を持った、現代のテクノロジーをうまく活用していける大人に育てなければならないといことを。以下の規則を守ることができなかった場合、あなたのiPhone所有権も無くなります。

あなたが大好きでたまりません。 あなたと何百万個ものメッセージ交換をするのが楽しみです。スマホ18の約束

約束1 このスマホの持ち主は、あくまでもお母さんよ。 約束2 パスワードを決めたら、お母さんに知らせること。 約束3 お母さんやお父さんから着信があったら出なさい。必ずよ。 約束4 夜の間、スマホはママに預けて。電話は、相手の家に堂々と顔を出せる相手にだけよ。 約束5 学校には持っていかないこと。直接話した方が、あなたの力になるわ。 約束6 壊したら自己負担。一度はありうることだから貯金をしておいて。 約束7 うそや人を傷つけるための道具じゃないわ。人が人を傷つけるのを傍観したりそれに参加したりもダメ。 約束8 書き込む前に、その言葉を直接相手に言えるか考えなさい。 約束9 友達に、その家族が聞いたら傷つくようなことを言ってはダメ。 約束10 大人向けの画像は禁止よ。私に見られても恥ずかしくないものだけにしなさい。 約束11 レストラン、映画館、そして人と話しているときはスイッチオフかマナーモードにしなさい。 約束12 あなたや知り合いの裸の写真はやり取りしてはダメ。一生つきまとわれ巨大なインターネットから跡形もなく奪い取ることは絶対に不可能よ。 約束13 写真や動画もいいけれど保存はそこそこにね。肌身で感じて記憶したものは一生ものよ。 約束14 ときどきスマホなしで外出なさい。スマホは不可欠なものではないの。流行に流されないのも大人の生き方よ。 約束15 チャートにない新旧の音楽をダウンロードしてごらんなさい.こんなに音楽に手が届く時代は初めてよ。 約束16 はやりのゲームばかりでなく、言葉遊びやパズルなど頭を使うゲームもときどきね。 約束17 検索の世界だけでなく鳥がさえずる現実の世界もご覧なさい。歩いて見知らぬ人との会話も楽しみなさい。 約束18 スマホの扱いに失敗したら一度お母さんに返してじっくり話し合いよ。お互いに成長してゆきましょう。 ■睡眠不足の症状

こんな症状があったら注意

- いつも疲れている

- 注意力、集中力、記憶力の低下

- 日中に眠気がある

- 学業成績の低下

- イライラし落ち着きがない。衝動的・攻撃性などの行動異常

- 気力、自発性の低下

こんな症状があったら早めに対応しましょう。

好き嫌い

子どもたちの好き嫌い、困ってませんか?

特に野菜の不人気は深刻です。

「食事の時間」は大人にとっては楽しい時間でも子どもたちにとっては必ずしも楽しい時間ではありません。

「残さず食べなさい」「座って食べなさい」「こぼさず食べなさい」「テレビを見ないで食べなさい」と言われちっとも楽しい時間ではありません。一方、おやつの時間は、残しても、立って食べても、ちょっぴりこぼしても、テレビを見ながらでも叱られず甘いおいしいものが食べられます。■対策1

食事時間改革作戦:お父さん、お母さんが「おいしいね」と食べていますか?

「おいしいね」「これおいしいな」と人が食べていたら「どれどれおいしいのかな」と試したくなります。まずは食事の時間が楽しい時間にする工夫が大事です。

■対策2

ほめごろし作戦:少しでもたべたらいっぱい褒めてあげましょう。

一口でも食べてくれたらいっぱい褒めてあげましょう。食べない事を叱るより一口でも食べたことを褒めた方が先に進めます。そして「これはどうかな」と別の食材も試してみるのもいいでしょう。また「お母さん、これ食べてくれたらすごくうれしいな」と促すのも特に男の子には効果的。男の子はお母さんに褒められるのがとってもうれしいものです。

■対策3

お手伝い作戦:料理のお手伝いをしてもらい「おいしい」と食べてみましょう。

料理を作るときにちょっぴりでも手伝ってもらって「○○ちゃん作ってくれたのおいしい」とみんなで食べてみましょう。お母さんだって一生懸命作った料理を「おいしい」と食べてもらったらすごくうれしい。食べ物に興味をもってもらうのにはお手伝いしてもらうのが一番。特に女の子はお手伝いをしたくてウズウズしています。

■対策4

お買い物作戦:お買い物は楽しいもの。食べ物に興味をもたせましょう。

「この前食べたのはこれだよ。おいしかったね。今度はとなりのものを食べてみようか。これもおいしそうだよ」と食材をひろげ食べ物に興味をもたせるのも大事です。

初めは細かく切ってコロッケなどに混ぜるのもよいかもしれません。でも、一度気がつくと次回からは毎回解体作業がはじまります。信頼関係にもヒビがはいります。そんなときは是非上記をお試しください。

小学校では給食が始まります。入学前に好き嫌いを克服しないと「給食キライが不登校の原因」になることがあります。お友達と楽しく好き嫌いなく楽しい時間を過ごせるように準備しましょう。子どもたちにとってバランスの良い食事は基本です。発育・発達

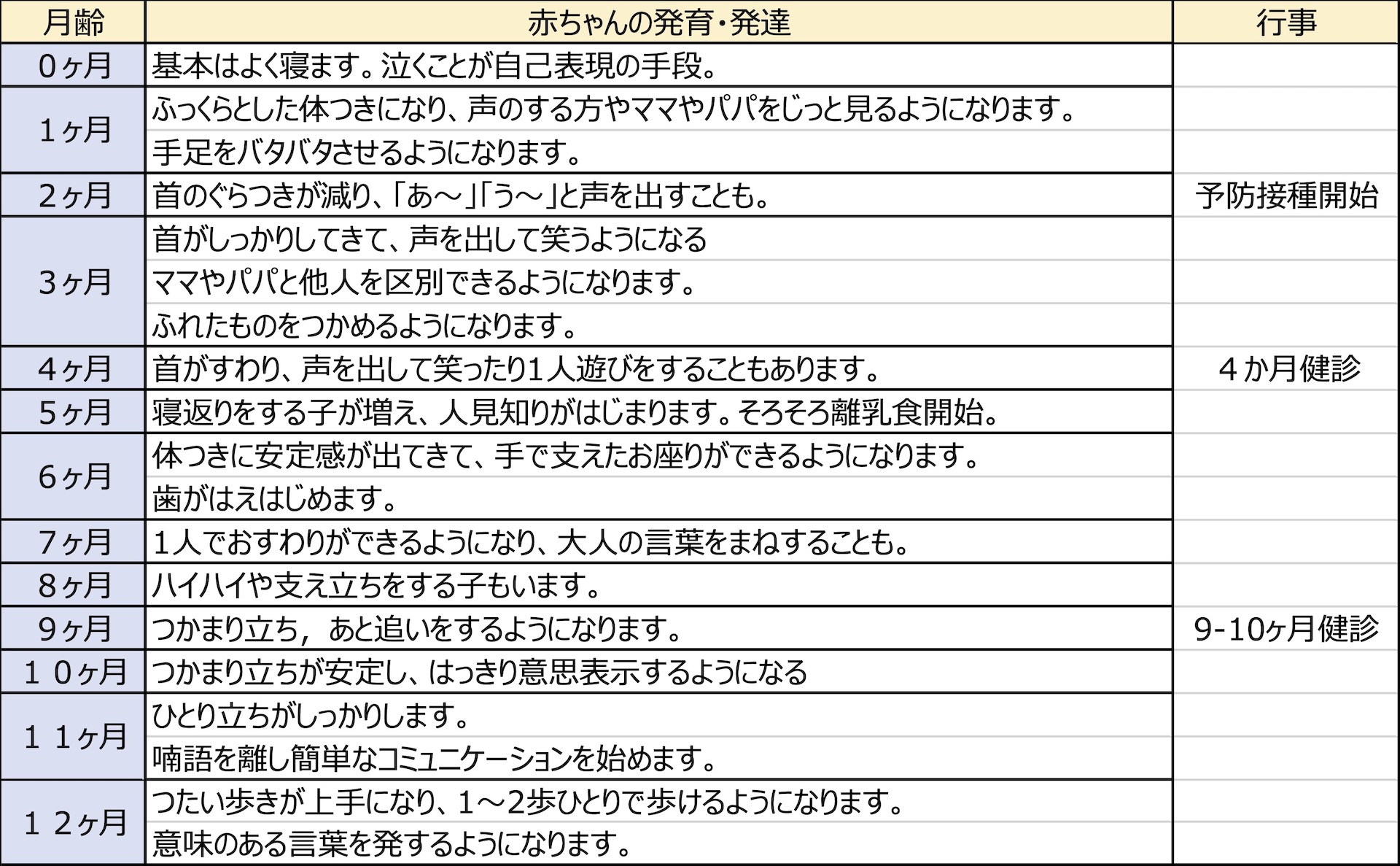

親御さんであれば、他のお子さまと比べて、「うちの子は発達が遅いかも……」と不安に思われることもあるかと思います。そもそも、発達の段階には個人差があるため、一概に〇歳で○○ができなければダメとは言えません。しかし、発達の段階をある程度把握していると、お子さまの健全な成長を促したり、お子さまとコミュニケーションを取りやすくなったり、個性に合わせた発達のサポートや発達段階に合った適切な教育を受けさせられるなど、役立つことが多くあります。

■月齢での発達の目安一覧

■成長曲線について

お子さまのからだの成長をみるためには身長と体重を継続して測ることが必要です。そこで、おすすめしたいのが、標準的成長曲線のグラフにお子さまの身長・体重の点をうって成長曲線を描くことです。母子手帳にもグラフが準備されています。標準的成長曲線のグラフに、身長の程度(高身長・低身長)や体重の程度(肥満・やせ)、思春期が早いか遅いかなど、お子さまの成長曲線を標準的成長曲線と比較することによっていろいろな情報を得ることができます。

■発達で悩んだら

このようなお悩みは当院へ一度ご相談ください。

- 月齢での発達目安とお子さまの発達状態を比べて、3段階以上の差がある

- 背の順でみんなに抜かされてしまう

- ずっと一番前で心配

- 大きすぎるんじゃないか

- 急に大人のような体型になってきた(小学1年生でおっぱいがふくらんできた)